企業経営における労務管理は、法令遵守や従業員の権利保護、組織の安定的発展を実現するために不可欠です。

近年は労働環境を取り巻く外部環境が急速に変化しており、働き方改革関連法や社会保険適用範囲の拡大、ハラスメント防止措置の義務化など、労務管理に関わる法改正が相次いでいます。

法改正が複雑さを増す中で、企業がすべてを独力で対応するのは難しくなっています。

そのため、社会保険労務士(以下、社労士)のような外部専門家の支援がこれまで以上に重要になっています。

特に社労士との顧問契約は、単発の業務委託に比べて継続的かつ包括的な支援を可能とするため、多くの企業にとって有効な仕組みとなっています。

本稿では、顧問社労士の概念と業務範囲を明らかにし、顧問契約を締結することによるメリットとデメリット、さらに費用相場や選定基準について解説し、企業にとっての実務的意義を考察します。

顧問社労士とは

社労士は、労働基準法や労働契約法、社会保険諸法令に基づく労務・社会保険関連業務を代行し、また助言や指導を行う国家資格者です。

顧問契約とは、企業が社労士と継続的な契約関係を結び、日常的な相談や必要に応じた手続き・労務戦略の支援を受ける契約形態を指します。

単発依頼では特定の業務に限定されますが、顧問契約では定期的なモニタリングと助言を通じて、企業の労務管理を包括的に支援できる点に特徴があります。

つまり顧問契約は「予防」と「戦略」の二側面がある支援関係であるといえます。

顧問契約で依頼できる業務範囲

顧問契約に基づき提供される典型的業務には、以下のようなものがあります。

- 社会保険・労働保険の資格取得・喪失などの手続代行

- 就業規則および諸規程の策定・改定

- 労務トラブル(未払残業、解雇、ハラスメント等)の予防および初動対応

- 法改正に応じた制度整備の助言

- 助成金・補助金の情報提供や申請サポート

- 人事評価制度・賃金制度設計などの人事戦略支援

このように、顧問社労士は事務処理を担う存在にとどまらず、企業の人的資源管理を支える専門的アドバイザーとしての役割を果たします。

社労士と顧問契約を結ぶメリット

社労士と顧問契約を結ぶメリットをいくつかご紹介します。

本業への集中が可能になる

労務管理業務は複雑で専門的な知識を必要とし、誤りは法的リスクを伴います。

これを外部に委託することで、経営者や人事担当者は本業に集中できるようになります。

労務トラブルの予防・解決ができる

労務紛争は企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

顧問社労士が関与することで、トラブルの未然防止や、発生時における迅速かつ適切な対応が可能となります。

法改正に迅速に対応できる

労働関係法令は頻繁に改正されます。

顧問社労士は最新の情報を把握し、必要な対応を企業に助言することで、法令遵守体制を強化します。

人事戦略の立案を支援してもらえる

近年では、労務管理は単なる遵法対応にとどまらず、人材戦略の一環として重要性を増しています。

顧問社労士は評価制度や処遇制度の設計を支援し、組織の成長に資することができます。

補助金・助成金を活用できる

助成金制度は要件が複雑で申請にも専門知識が求められます。

顧問社労士が制度を見極め、申請をサポートすることで、企業にとって資金調達の機会が拡大します。

社労士と顧問契約を結ぶデメリット

前章では顧問契約を結ぶメリットについてご紹介しましたので、デメリットについてもいくつかご紹介します。

コストがかかる

顧問契約には一定の費用が必要であり、小規模企業にとっては財務的な負担となる可能性があります。

社内知識の蓄積が進みにくい

外部に依存しすぎることで、社内人事担当者の知識やスキルが蓄積されにくくなるという問題もあります。

そのため、顧問社労士を活用しつつ、社内の人材育成を並行して行うことが望まれます。

顧問社労士の費用相場

顧問料は企業規模や依頼する業務範囲によって変動しますが、一般的には以下の水準です。

- 従業員10名未満 月額2〜5万円

- 従業員10〜50名 月額3〜10万円

- 従業員50名以上 月額10万円以上

さらに、助成金申請など成果報酬型の料金が追加される場合もあります。

顧問社労士の選び方のポイント

顧問契約を選ぶ際に気をつけておきたいポイントを3つご紹介します。

専門分野と実績を確認する

業種ごとに特有の労務課題があります。

IPO準備、医療・介護分野、人材派遣業などに強い社労士を選定することが合理的です。

料金体系とサービス内容のバランスを確認する

料金の安さよりも、サービス内容が自社のニーズに適合しているかが重要です。

コミュニケーションのしやすさを重視する

顧問契約は継続的な関係となるため、レスポンスの早さや説明のわかりやすさなど、信頼関係を築けるかどうかが大切です。

顧問契約までの流れ

顧問契約の一般的な流れは以下の通りです。

- 初回相談・現状把握

- 提案書や見積書の提示

- 契約内容の確認と範囲の明確化

- 契約締結

- 定期相談・業務開始

契約書には業務範囲、料金体系、解約条件を明確に記載することが、トラブル防止のために不可欠です。

まとめ

本稿では、顧問社労士の概念と業務範囲、契約のメリット・デメリット、費用相場、選定基準について解説しました。

顧問社労士は、労務リスクの低減や法令遵守体制の強化、人材戦略の推進に大きく寄与する存在です。

一方で、コストや社内知識の停滞といった課題もあるため、外部の専門知識を活用しつつ社内資源を強化することが重要です。

つまり、顧問社労士との契約は「外部委託による効率化」と「社内人材の成長」の両立を意識した戦略的な経営判断として捉える必要があります。

労務環境が複雑化する現代において、顧問社労士は単なる事務代行者ではなく、企業の持続的成長を支える「戦略的パートナー」であると位置づけられます。

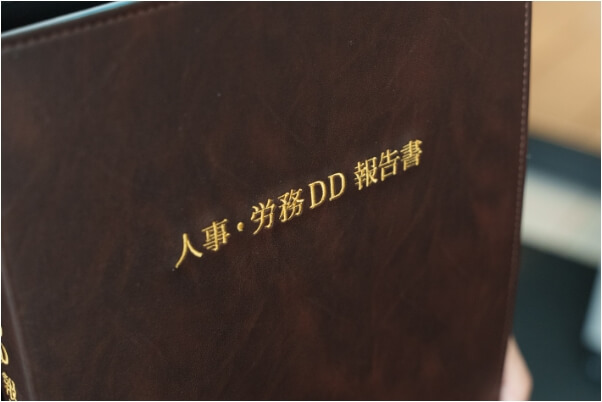

人事労務に関するお悩みサポートします!

- 社会保険の手続き、いつも手間取る…

- 勤怠管理にムダが多い気がする

- 助成金って、うちも使える?

- 労務管理が属人化してて心配

一般的な労務業務だけでなく、

IPO支援労務コンサルティング・M&A・労務・人事DD等の

幅広い業務に全国で対応可能です。

365日/24時間受付

監修者海蔵 親一

社会保険労務士・行政書士・社会福祉士

「経営者と同じ目線で考え、行動すること」をモットーに、現場に即した実効性のある支援を行っている。