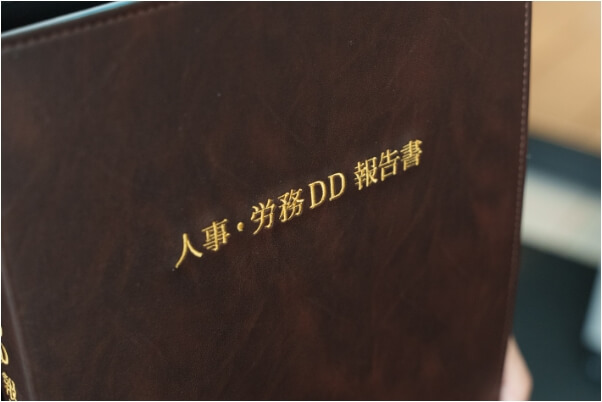

【1】労働時間の端数の端数切り捨ての是正勧告事例

■あきんどスシローの事例

2024年1月、中央労働基準監督署が回転ずし大手「あきんどスシロー」に対して、5分未満の労働時間を切捨てて計算しているため、切捨て分の賃金を支払っていないことを理由として是正勧告を行いました。 報道によれば、東京都内で働くアルバイト従業員が所属する労働組合との間で団体交渉を行っていたが、話し合いによって決着がつかず、同従業員が、未払いの是正を求めて労働基準監督署に申告したということです。 親会社FOOD&LIFE COMPANIESは是正勧告の事実を認め、対応を真摯に検討するとのコメントを発表しました。

大学生や労働組合「首都圏青年ユニオン」によると、大阪と東京の店舗で2020年秋以降に勤務した際に労働時間の端数切り捨てがあり、未払い賃金が生じていたと訴えましたが、

解決せず労基署に申告した結果、会社側は2022年9月から労働時間を1分単位で計算する運用に改めました。しかし、労基署は2022年8月以前で賃金請求権の時効(3年)にかからない期間の未払い分について是正するよう、2023年12月25日付で勧告しました。

■すかいらーくホールディングスの事例

同様の問題は、外食大手「すかいらーくホールディングス」でも見られました。

系列店で勤務するパート労働者の一人が全国一般東京東部労組に加入し、会社との団体交渉にて、違法な賃金計算の是正と未払い賃金をすべての労働者に支払うよう求めました。

会社側は当初、未払いはないと主張したものの(従業員の労働時間に関し5分未満の端数を切り捨てる運用は違法ではないと主張)、交渉の結果、2022年6月、従業員の労働時間に関し、5分未満の端数を切り捨てる運用をしていたものをパートやアルバイト約9万人を対象に賃金を1分単位で再計算し、過去2年分の計16億~17億円を支払い、7月からは1分単位に運用を改めるとしました。すかいらーくHDは「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」とコメントしつつ、「新管理方式への円滑な移行と従業員への配慮の観点」から、追加で賃金を支払うことを決めたと説明しています。

■労働時間端数切捨ての裁判例

医療機関における医師の残業代請求の事案で、労働時間の切り捨てが裁判で争点となったものがあります。裁判所は、残業時間について15分未満の時間を切り捨てて給与計算を行っていた点について、15分未満の超過勤務時間を切り捨てて超過勤務手当を支払うという取扱いは、労基法24条1項に反し、許されないと判断しました。

■賃金債権の消滅時効

未払賃金や残業代の消滅時効(請求期間)は従来は2年でしたが、民法改正(2020年4月1日施行)によって、2020年4月1日以降に支払われる賃金から5年に延長され(当分の間は経過措置として3年)、2025年3月末日をもって、賃金債権の消滅時効を法律の5年から当分の間3年とする現在の暫定措置が検討時期を迎えます。 賃金請求権の消滅時効が5年になると、未払い残業代請求は激増すると思われ、また名ばかり管理職にかかる紛争も一緒に増加することが想定されます。 (日弁連は暫定措置撤廃を求める意見書を厚労大臣に提出済み)

【2】リーフレット:労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

厚生労働省より、令和6年9月に、従来一般的であった丸め処理は、日ごとの労働時間集計において労働基準法違反に当たると注意喚起がなされております。 丸め処理をされている場合は、切上げは問題ないとされますが、切捨てされている場合は、労働時間の適正な把握、見直しが必要です。

リーフレットより~~

このような取り扱いは、労働基準法違反です!!

- 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

- 一定時間以上でしか残業申請を認めない

- 始業前の作業を労働時間と認めていない

※端数処理の例外

1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。(昭63・3・14基発150号)

■労働時間管理の重要性

会社としては、正確な労働時間を記録するために、勤怠管理システムを導入し、客観的な時間の記録と、労働時間の漏れや不正を防ぐこと、 労働時間を定期的にチェックし、過剰な残業や不正な記録がないか確認すること、 勤怠記録と実労働時間に乖離があるような場合は、実態調査を行わなければなりません。 対策が実行されていない場合、必要に応じて、改善策を講じる必要があります。そのため、会社の営業体制に応じた変形労働時間制やフレックスタイムを導入し、柔軟な働き方による効率の良い労働時間管理の検討も大切になります。今後は、更にリスクマネジメントとして、労働時間管理が重要になってきています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf